Sans-abrisme et droits humains

Rapporteur spécial sur le droit à un logement convenable

« Le sans-abrisme porte profondément atteinte à la dignité et au droit à la vie et compromet l’inclusion sociale. Il constitue a priori une violation du droit au logement et enfreint plusieurs autres droits de l’homme en plus du droit à la vie, parmi lesquels les droits à la non-discrimination, à la santé, à l’eau et à l’assainissement et à la sûreté de la personne, ainsi que le droit de ne pas subir de traitement cruel, inhumain ou dégradant. »

- Rapporteuse spéciale sur le droit à un logement convenable (A/HRC/43/43, paragraphe 30)

Cette page contient les sections suivantes :

- Campagne

- Définition du sans-abrisme

- Normes relatives aux droits humains

- Résolutions

- Orientations

- Rapports du Rapporteur spécial

- Déclaration du Rapporteur spécial

- Mémoires en qualité d’amicus curiae

- Communication – Plaintes

- Publications

- Liens

Présentation

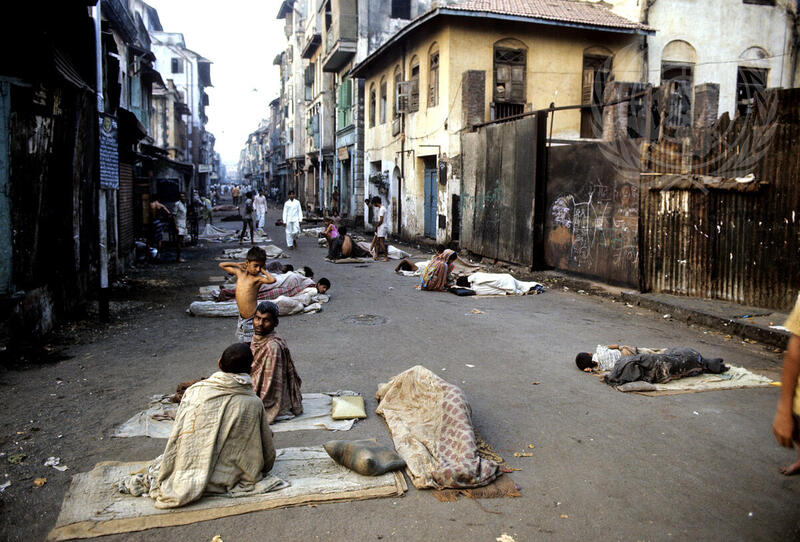

Le sans-abrisme, qui constitue une violation des droits humains, est présent à l’échelle mondiale, même dans les États qui disposent de ressources suffisantes pour y remédier. Il est toutefois rarement soumis au principe de responsabilité et considéré comme une violation des droits humains nécessitant des mesures positives de la part des États afin d’assurer sa prévention et son élimination.

Le sans-abrisme indique non seulement qu’un État ne garantit pas l’accès à un logement sûr, abordable et convenable pour tous, mais il montre également qu’il ne respecte pas de nombreux autres droits humains.

- Par exemple, le fait de se retrouver sans abri nuit fortement à la santé des personnes concernées, ce qui porte atteinte à leur droit au meilleur état de santé possible.

- Le sans-abrisme provoque chaque année plusieurs milliers de décès prématurés et évitables, ce qui témoigne également de l’incapacité des États à protéger le droit à la vie de manière adéquate. En outre, il est à noter que le droit à la vie implique en soi plus que la simple survie, car il englobe la notion fondamentale selon laquelle toute personne a le droit de vivre dans la dignité.

- Le sans-abrisme est stigmatisé et fait souvent l’objet d’une criminalisation, de violences et de politiques agressives qui violent les droits des personnes concernées au lieu de les protéger.

- Les personnes sans abri sont également souvent victimes de discrimination en raison de leur situation en matière de logement ou du fait qu’elles n’ont pas d’adresse officielle, ce qui affecte leurs droits politiques, économiques et sociaux, notamment leur droit de participer aux élections, leur droit au travail ou leur droit d’accès à certaines prestations sociales.

Seuls quelques États disposent de lois permettant aux personnes sans abri de revendiquer l’accès à un logement convenable, abordable et garantissant le respect de la vie privée, au-delà des réglementations régissant l’accès aux centres d’hébergement collectifs d’urgence. De même, seuls quelques tribunaux ont jusqu’à présent eu le courage d’obliger les autorités publiques à prendre toutes les mesures raisonnables pour éliminer le sans-abrisme, conformément aux obligations nationales, constitutionnelles ou internationales en matière de droits humains.

Vidéo

Leilani Farha, Rapporteuse spéciale sur le droit à un logement convenable, à propos du sans-abrisme, mars 2016

Campagnes

À la suite de la résolution 43/14 du Conseil des droits de l’homme, qui a demandé aux États de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger les lois qui incriminent le sans-abrisme, le Rapporteur spécial sur le droit à un logement convenable et le Rapporteur spécial sur l’extrême pauvreté ont prié les États, les associations de collectivités locales, les institutions nationales des droits de l’homme et les organisations de la société civile de fournir des informations concernant le maintien de la criminalisation du sans-abrisme et de l’extrême pauvreté, notamment les interdictions et les sanctions concernant le fait de dormir, mendier, manger ou mener d’autres activités de subsistance dans les lieux publics.

Consulter les contributions reçues

Tout le monde a le droit à un foyer sûr et aimant, y compris les jeunes LGBTIQ+

Le HCDH, l’initiative « Libres et égaux » et True Colors United ont lancé en 2020/2021 une campagne pour prévenir et éliminer le sans-abrisme des jeunes LGBTIQ+. En savoir plus

Fiche d’information sur les mesures que peuvent prendre la population et les gouvernements pour mettre fin au sans-abrisme des jeunes LGBTIQ+

PDF : العربية | 中文 | English | Français | русский | Español

Définition du sans-abrisme

Être sans abri signifie ne pas disposer d’un logement stable, sûr et convenable, ni avoir les moyens et la capacité de l’obtenir. Il convient de noter que les définitions du sans-abrisme adoptées par les institutions internationales, les gouvernements, les chercheurs ou la société civile varient en fonction de la langue, de la situation socioéconomique, des normes culturelles, des groupes concernés et de la raison pour laquelle ce terme est défini. Une définition plus vaste, qui va au-delà de la privation d’un logement physique, est nécessaire pour rendre pleinement compte du phénomène du sans-abrisme dans le monde. En réduisant cette question au fait de fournir un toit à quelqu’un, on ne tient pas compte de la perte des liens sociaux, du sentiment de ne « pas avoir sa place », et de l’exclusion sociale dont font l’objet les sans-abri.

Les définitions du sans-abrisme fournies par ONU-Habitat, le Secrétaire général de l’ONU, l’Institute of Global Homelessness ou la Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri (FEANTSA) ont en commun l’inclusion de diverses formes de sans-abrisme : les personnes vivant dans la rue, dans des espaces ouverts ou dans des voitures ; les personnes vivant dans des hébergements d’urgence temporaires, dans des centres d’accueil pour femmes, dans des camps ou d’autres hébergements temporaires destinés aux personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, aux réfugiés ou aux migrants ; et les personnes vivant dans des logements fortement inadéquats et précaires, comme les habitants d’établissements informels. Le fait de dormir dans la rue n’est donc qu’une des manifestations du sans-abrisme, et ce n’est pas nécessairement la plus fréquente.

Normes relatives aux droits humains

Le sans-abrisme constitue une violation de la dignité humaine consacrée par les articles 1 et 22 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Les États ont reconnu dans le paragraphe 1 de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant, y compris de la nourriture, des vêtements et un logement convenables, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence. L’article 12 stipule que toute personne doit pouvoir jouir du meilleur état de santé possible. Par ailleurs, conformément au paragraphe 2 de l’article 2, les États doivent veiller à ce que tous les droits économiques, sociaux et culturels soient « exercés sans discrimination aucune fondée sur [...] l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation », cette dernière mention incluant la situation en matière de logement.

Les États ont l’obligation de prévenir et d’éliminer le sans-abrisme

Les États ne peuvent pas invoquer l’argument selon lequel les mesures visant à éliminer le sans-abrisme ne peuvent être envisagées qu’à un stade avancé du développement, au motif que tous les droits économiques, sociaux et culturels font l’objet d’une réalisation progressive. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a clarifié dans son observation générale no 4 (1991) que les États doivent, indépendamment de leur état de développement, prendre immédiatement certaines mesures pour réaliser le droit à un logement convenable et donner la priorité aux groupes sociaux vivant dans des conditions défavorables (paragraphes 10 et 11). Il est évident que vivre dans la rue ou ne pas avoir accès à un logement convenable signifie vivre dans des conditions les plus défavorables.

En vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les États ont « l’obligation fondamentale minimum d’assurer, au moins, la satisfaction de l’essentiel de chacun des droits » et la prévention et l’élimination du sans-abrisme en font partie. Dans ce contexte, le Comité a apporté la clarification suivante : « un État partie dans lequel, par exemple, nombreuses sont les personnes qui manquent de l’essentiel, qu’il s’agisse de nourriture, de soins de santé primaires, de logement ou d’enseignement, est un État qui, à première vue, néglige les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte ». (Voir les paragraphes 10 et 12 de l’observation générale no 3)

En termes plus simples, les États ne sont pas obligés de fournir gratuitement un logement exceptionnel à toute personne sans abri, mais doivent veiller à ce que chacune d’entre elles puisse avoir accès à un hébergement et à un logement de base. Ce logement doit être sûr, convenable et abordable pour la personne ou la famille concernée, et garantir une intimité suffisante. Garantir l’accès à un centre d’hébergement collectif d’urgence constitue une réponse immédiate à la perte d’un logement convenable, mais ne répondra pas aux obligations en matière de droits humains si un tel hébergement devient une solution à long terme.

Les États doivent de même agir « au maximum de [leurs] ressources disponibles » pour s’assurer que toute personne relevant de leur juridiction a accès aux niveaux essentiels de logement et aux autres droits sociaux, économiques et culturels (observation générale no 3, paragraphe 14). Pour clarifier, les fonds publics doivent d’abord être utilisés pour loger les sans-abri avant d’envisager d’autres dépenses, comme la mise en place d’un programme visant à améliorer la qualité des logements pour les personnes qui en ont déjà un. Deuxièmement, cela signifie également que les États qui n’ont pas réussi à réduire et à éliminer le sans-abrisme doivent démontrer qu’ils ne disposent pas des ressources nécessaires pour le faire, afin de rester en conformité avec leurs obligations en vertu des articles 2 (paragraphe 1) et 11 (paragraphe 1) et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Les États doivent également adopter une stratégie nationale en matière de logement qui doit « être élaborée après des consultations approfondies et avec la participation de tous les intéressés, notamment des sans-abri, des personnes mal logées et de leurs représentants ». Les États sont de plus tenus d’évaluer l’ampleur du phénomène des sans-abri et de l’insuffisance du logement sur leur propre territoire (observation générale no 4, paragraphe 13).

Personne ne devrait se retrouver sans abri après une expulsion

Selon l’observation générale no 7 (1997), « il ne faudrait pas que, suite à une expulsion, une personne se retrouve sans toit ou puisse être victime d’une violation d’autres droits de l’homme. Lorsqu’une personne ne peut subvenir à ses besoins, l’État partie doit, par tous les moyens appropriés, au maximum de ses ressources disponibles, veiller à ce que d’autres possibilités de logement, de réinstallation ou d’accès à une terre productive, selon le cas, lui soient offertes » (paragraphe 16).

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a décidé, dans le cadre de l’affaire López Albán c. Espagne (communication no 37/2018, E/C.12/66/D/37/2018) que « l’État partie est tenu de prendre des mesures raisonnables en vue de reloger les personnes qui se retrouvent sans abri par suite d’une expulsion, et ce, que cette mesure ait été prise à l’initiative des autorités publiques ou d’une entité privée, par exemple le propriétaire (paragraphe 9.3). Le Comité a également clarifié que « dans certaines circonstances, les États parties peuvent démontrer que, bien qu’ils aient fait tous les efforts possibles au maximum de leurs ressources disponibles, il a été impossible de fournir un logement de remplacement permanent à une personne expulsée. En pareilles circonstances, il est possible d’octroyer un hébergement d’urgence temporaire qui ne répond pas à toutes les exigences d’un logement convenable. Les États doivent toutefois veiller à ce que cet hébergement temporaire respecte la dignité des personnes expulsées, réponde à toutes les exigences de sécurité et ne devienne pas une solution permanente, mais constitue une étape vers un logement adéquat » (paragraphe 9.4).

Dans l’affaire Ben Djazia et Bellili c. Espagne, (communication no 5/2015, E/C.12/61/D/5/2015), le Comité a souligné que « l’obligation faite à l’État partie d’agir au maximum de ses ressources disponibles pour reloger les personnes expulsées qui ont besoin de l’être suppose que l’on protège l’unité familiale, en particulier lorsque les personnes concernées ont des enfants à charge à l’éducation et aux besoins desquels elles doivent pourvoir » (paragraphe 15.4).

Les expulsions conduisant au sans-abrisme sont également contraires à l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui stipule que « nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation ».

Le Comité des droits de l’homme a décidé dans le cadre de l’affaire Liliana Assenova Naibidenova et consorts c. Bulgarie (communication no 2073/2011, CCPR/C/106/D/2073/2011) que l’expulsion d’une communauté rom défavorisée constituait une violation de l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques si l’État mettait à exécution l’arrêté d’expulsion sans que des logements de remplacement adéquats soient immédiatement disponibles. Le Comité a estimé que, en ne prêtant pas suffisamment attention aux conséquences de l’expulsion de la communauté, tel le risque que les personnes concernées se retrouvent sans abri, l’État partie commettrait une immixtion arbitraire dans le domicile de ces personnes et, partant, violerait leurs droits au titre de l’article 17 du Pacte. Par conséquent, l’État a été tenu de s’abstenir d’expulser la communauté tant que des logements de remplacement adéquats n’étaient pas disponibles (paragraphes 14.7,15 et 16).

Dans l’affaire Gregopoulos et consorts. c. Grèce (CCPR/C/99/D/1799/2008), le Comité des droits de l’homme a estimé que la démolition de la cabane dans laquelle habitait une famille rom et le fait que cette dernière ait été empêchée de construire une nouvelle habitation par la municipalité constituaient une violation des articles 17 (immixtion en matière de logement), 23 (protection de la famille) et 27 (droit à la vie culturelle) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le sans-abrisme, une violation du droit à la vie

L’obligation de prévenir et d’éliminer le sans-abrisme découle également de l’obligation des États de protéger le droit à la vie consacré par l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le sans-abrisme, en particulier si les individus y sont confrontés durant une longue période ou à multiples reprises, provoque non seulement des décès précoces évitables, mais constitue également une violation du droit de vivre dans la dignité (voir A/HRC/71/310).

Le Comité des droits de l’homme a souligné dans son observation générale no 36 (2019) que « l’obligation de protéger le droit à la vie exige des États parties qu’ils prennent des mesures de protection spéciales en faveur des personnes en situation de vulnérabilité dont la vie est exposée à un risque particulier [...]. Il peut s’agir également d’enfants, en particulier les enfants en situation de rue » (paragraphe 23). « L’obligation de protéger la vie signifie également que les États parties devraient prendre des mesures appropriées destinées à améliorer certains contextes dans la société susceptibles d’engendrer des menaces directes pour la vie ou d’empêcher des personnes de jouir de leur droit à la vie dans la dignité. Il peut s’agir notamment [...] de la privation des peuples autochtones de leurs terres, territoires et ressources, [...] de la faim et de la malnutrition à grande échelle [...] ou du sans-abrisme. Les mesures requises pour créer des conditions adéquates permettant de protéger le droit à la vie peuvent notamment comprendre, si besoin, des mesures propres à garantir l’accès immédiat aux biens et services essentiels tels que l’alimentation, l’eau, un abri, les soins de santé, l’électricité et l’assainissement et d’autres mesures destinées à promouvoir et favoriser des conditions générales adéquates telles que [...] des programmes de logement social. » (paragraphe 26)

Le sans-abrisme et les traitements cruels, inhumains et dégradants

Les sans-abri font souvent l’objet de poursuites et de traitements cruels, inhumains et dégradants de la part de personnes publiques ou privées, y compris des agents de sécurité publics et privés, d’une détention arbitraire ou d’un placement forcé en institution, d’une expulsion et d’autres interférences dans leur liberté de circulation, d’un refus de soins de santé ou d’autres services et avantages publics, notamment l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.

Jusqu’à présent, la simple existence du sans-abrisme n’a pas été considérée en soi comme un traitement cruel, inhumain et dégradant, interdit par l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Toutefois, l’incapacité de l’État à prévenir les besoins des sans-abri et à y répondre peut constituer un traitement cruel, inhumain et dégradant.

Par exemple, les expulsions conduisant au sans-abrisme, le retour forcé dans un pays où la personne se retrouverait sans abri et dans le dénuement, ou le refus des institutions publiques de proposer un autre logement et des moyens de subsistance a été considéré, selon les circonstances particulières, comme un traitement cruel, inhumain et dégradant en vertu du droit international des droits de l’homme (voir Jasin c. Danemark, CCPR/C/114/D/2360/2014 ; A.H.G c. Canada, CCPR/C/113/D/2091/2011 ; Cour européenne des droits de l’homme 202 (2020) N.H. et autres c. France ; requêtes no 28820/13, 75547/13 et 13114/15).

Les enfants en situation de rue

Le Comité des droits de l’enfant a formulé dans son observation générale no 21 (2017) des recommandations concernant la protection des droits des enfants en situation de rue, notamment sur la question de la criminalisation du sans-abrisme des enfants et sur les mesures répressives adoptées pour « combattre le sans-abrisme » qui ne respectent pas les droits humains. L’observation générale met en avant plusieurs normes des droits humains figurant dans la Convention relative aux droits de l’enfant qui doivent être respectées dans le contexte des enfants en situation de rue.

Résolutions

Le Conseil des droits de l’homme a formulé dans sa résolution 37/4 (2018) son inquiétude quant au fait que « de très nombreuses personnes dans le monde ne jouissent pas du droit à un logement convenable, [...] que des millions [de personnes] sont sans abri ou courent un risque immédiat de le devenir, et [estime] que les États [...] devraient prendre des mesures urgentes et immédiates pour remédier à cette situation, [...] avec l’appui, lorsque cela est nécessaire, de la communauté internationale ». Le Conseil a appelé notamment les États à « veiller au respect des principes de l’égalité et de la non-discrimination dans le cadre de la réalisation du droit à un logement convenable et, à cet égard, de prendre des mesures, au maximum des ressources disponibles, pour remédier au sans-abrisme et à la privation de logement systémiques ».

Par sa résolution 43/14 (2020), le Conseil des droits de l’homme a également appelé les États à « faire tout le nécessaire pour abroger les lois qui incriminent le sans-abrisme et [à] prendre des mesures positives en vue de prévenir et d’éliminer ce fléau en adoptant et en appliquant, à tous les niveaux, des lois, des règlements et des stratégies et programmes intersectoriels qui tiennent compte, entre autres, des besoins des femmes et des besoins liés à l’âge et au handicap, et qui sont fondés sur le droit international des droits de l’homme ».

En 2020, le Conseil économique et social des Nations Unies a adopté la résolution 2020/7 sur l’accès de tous à des systèmes de protection sociale et à un logement à un coût abordable pour lutter contre le sans-abrisme. Par cette résolution, le Conseil :

- demande aux États Membres de collecter des données démographiques sur le sans-abrisme ventilées selon plusieurs facteurs et d’harmoniser la mesure et la collecte de ces données afin d’élaborer des politiques (paragraphe 12) ;

- constate qu’il peut être utile de proposer des logements temporaires adéquats aux personnes qui ont perdu leur maison en raison des urgences humanitaires, [...] et qu’une aide devrait leur être rapidement apportée pour faciliter leur transition vers un logement permanent (paragraphe 30) ;

- constate la nécessité de remédier au problème des familles sans abri, notamment en adoptant des politiques et en allouant les ressources de manière à tenir compte de la question femmes-hommes, et en mettant en place des services de soutien qui permettent aux familles de briser le cercle vicieux du sans-abrisme intergénérationnel (paragraphe 31) ;

- demande aux États Membres de lutter contre la discrimination et les stéréotypes négatifs à l’encontre des personnes sans abri (paragraphe 34) ;

- constate que c’est avant tout aux gouvernements qu’il incombe de mettre fin au sans-abrisme [...] et encourage tous les acteurs à forger un large partenariat à tous les niveaux pour empêcher les gens de tomber dans le sans-abrisme, soutenir les personnes qui sont sans abri et trouver des solutions durables à long terme pour mettre fin au sans-abrisme (paragraphe 35).

Le 16 décembre 2021, l’Assemblée générale a adopté la résolution 76/133 sur les politiques et programmes inclusifs pour lutter contre le sans-abrisme, qui reconnaît que le sans-abrisme est un affront à la dignité. Par cette résolution, l’Assemblée demande notamment aux États :

- d’assurer la promotion et la protection de tous les droits humains, conformément aux obligations que leur impose le droit international des droits de l’homme (paragraphe 2) ;

- de tenir compte des personnes sans abri dans la conception, la création, la mise en place et l’évaluation de politiques, programmes et stratégies visant à assurer une participation pleine, égale, significative, efficace, constructive et durable à la société et l’accès à un logement stable, sûr et adéquat, à un coût abordable (paragraphe 4) ; et

- de mener, dans le respect des obligations que leur impose le droit international, une action concertée pour éliminer les obstacles à la pleine jouissance des droits humains, dont le droit à un niveau de vie suffisant, y compris le logement, en augmentant la disponibilité de logements adéquats, des ressources et des services de base, afin de favoriser la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 (paragraphe 17).

Tous les États se sont également engagés sur le plan international à éliminer le sans-abrisme en adoptant le Programme de développement durable à l’horizon 2030. En vertu de la cible 11.1 des objectifs de développement durable, les États ont convenu d’« assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable et [d’]assainir les quartiers de taudis » d’ici 2030, ce qui implique également l’obligation d’éliminer le sans-abrisme.

Lignes directrices de la Rapporteuse spéciale

Les Lignes directrices relatives à la réalisation du droit à un logement convenable, conçues par la Rapporteuse spéciale sur le droit à un logement convenable, soulignent l’obligation des États d’éliminer le sans-abrisme dans les plus brefs délais et de cesser d’incriminer les personnes qui sont sans abri (ligne directrice no 5).

Ces lignes directrices mettent l’accent sur le fait que le sans-abrisme porte profondément atteinte à la dignité et au droit à la vie. Elles stipulent que les États devraient :

- garantir l’accès à des hébergements d’urgence sûrs, sécurisés et dignes en apportant aux personnes concernées tout le soutien nécessaire, et ce, sans discrimination fondée sur quelque motif que ce soit, et prendre des mesures spéciales pour protéger les droits des enfants en situation de rue ;

- permettre aux personnes seules et aux familles d’accéder à un logement permanent convenable afin qu’elles ne soient pas obligées de dépendre des hébergements d’urgence pendant de longues périodes ; et

- prévoir, dans le cadre de leur système de justice, des procédures de substitution pour traiter les infractions mineures commises par des sans-abri afin de les aider à briser le cycle d’incrimination, d’incarcération et de sans-abrisme. Il faudrait former les policiers afin que ceux-ci interagissent avec les personnes sans abri d’une manière qui respecte leur dignité et protège leurs droits (paragraphe 33).

La Rapporteuse spéciale a également publié des lignes directrices sur la protection des personnes sans abri durant la pandémie de COVID-19.

Les Principes de base et directives concernant les expulsions et les déplacements liés au développement (A/HRC/4/18, annexe I), contiennent l’affirmation suivante :

« Aucune personne ne devrait se trouver sans abri ni exposée à toute autre violation de ses droits fondamentaux du fait d’une expulsion. L’État doit prévoir l’adoption de toutes les mesures appropriées, en utilisant au maximum les ressources à sa disposition, en particulier au bénéfice de ceux qui ne peuvent assurer leur subsistance, pour faire en sorte qu’un logement de remplacement convenable, une réinstallation ou un accès à des terres productives, selon le cas, soient disponibles et fournis. Le logement de remplacement devrait être situé aussi près que possible du lieu initial où les personnes expulsées avaient leur résidence et leur source de subsistance. »

Rapports du Rapporteur spécial

Le sans-abrisme : une crise mondiale des droits de l’homme (2015)

Dans son rapport présenté à la 31e session du Conseil des droits de l’homme, la Rapporteuse spéciale sur le droit au logement, Leilani Farha, a mis l’accent sur le lien étroit entre le sans-abrisme et l’exercice du droit à un logement convenable, ainsi que de presque tous les autres droits humains, notamment le droit à la vie et à la non-discrimination. Ce rapport étudie la manière dont le sans-abrisme est compris et se manifeste dans divers contextes sociaux, culturels, économiques, voire linguistiques. Il aborde le sans-abrisme à la fois comme une grave privation de l’accès au logement et comme une forme extrême d’exclusion sociale, de discrimination et de perte de la dignité. Il identifie des formes moins visibles de sans-abrisme, en particulier chez les femmes.

La Rapporteuse spéciale a présenté son rapport au Conseil des droits de l’homme en mars 2016. Nous vous invitons à vous rendre sur la page consacrée au rapport ou à consulter le rapport (A/HRC/31/54) dans les six langues officielles de l’ONU

Résumé du rapport

PDF : English | Français | Portugais | Espagnol

Causes et conséquences du sans-abrisme (2005)

Ce rapport se concentre sur le problème des sans-abri, ses causes et son impact, notamment sur les femmes, les enfants, les jeunes, les autochtones et les personnes ayant des problèmes de santé mentale, sous l’angle des droits humains. Les causes sont diverses et multiformes, notamment le manque de logements à un prix abordable, la spéculation immobilière et foncière à des fins d’investissement, la privatisation de services sociaux et la migration urbaine non planifiée. S’y ajoutent les destructions et les déplacements causés par les conflits ou les catastrophes naturelles, ainsi que la « gentrification » urbaine, qui précipitent des familles à faible revenu dans la précarité, notamment en les réduisant à la condition de sans-abri.

Accéder au rapport complet (E/CN.4/2005/48) dans les six langues officielles de l’ONU

Le droit à la vie et le droit à un logement convenable : indivisibilité et interdépendance (2016)

Le droit à un logement convenable est trop souvent dissocié du droit à la vie et des valeurs des droits humains qui constituent son fondement. Il est davantage considéré comme une aspiration politique que comme un droit fondamental qui exige des réponses rapides basées sur les droits et l’accès à la justice. Les cas de violation du droit à la vie qui font l’objet de débats sont principalement ceux où des actes directs ou des omissions délibérées de l’État privent ou risquent de priver des personnes de la vie. Les cas où l’État manque de prendre des mesures concrètes pour lutter contre les privations systémiques du droit à la vie liées à la pauvreté, à l’extrême précarité du logement et au sans-abrisme n’ont pas reçu la même attention.

Consulter la page consacrée au rapport ou accéder directement au rapport (A/71/310) disponible dans les six langues officielles de l’ONU

Déclarations et communiqués de presse

Vous trouverez ci-dessous une sélection de déclarations récentes du Rapporteur spécial sur le droit à un logement convenable faisant référence au sans-abrisme.

- 16 juin 2021 – « L’UE doit traiter les sans-abri comme des titulaires de droits et non comme des criminels », tribune libre dans l’EU-Observer

- 18 mars 2020 – « Le logement en première ligne de la défense contre l’épidémie de COVID-19 », déclare une experte de l’ONU

- 5 mars 2020 – La crise mondiale du logement entraîne d’innombrables violations des droits de l’homme

- 12 août 2019 – Le droit au logement des jeunes LGBT : une tâche urgente dans le cadre du Programme 2030

- 4 mars 2019 – « Les États manquent à leurs obligations à l’égard des millions de personnes en proie à la crise du logement », selon une experte de l’ONU

- 20 juin 2018 – Hongrie : une experte de l’ONU exprime son indignation face à la tentative de criminaliser le sans-abrisme

- 3 mars 2017 – Le projet d’interdiction des sans-abri en Australie suscite des inquiétudes, selon une experte de l’ONU

- 26 juin 2016 – « Le sans-abrisme, une catastrophe humaine » : une experte de l’ONU salue l’action des médias en faveur d’un débat à San Francisco

- 3 mars 2016 – Le sans-abrisme existe dans tous les pays et ce phénomène se produit en toute impunité : nouveau rapport de l’ONU

Mémoires en qualité d’amicus curiae

Le 11 décembre 2018, la Rapporteuse spéciale sur le droit à un logement convenable a soumis un mémoire en qualité d’amicus curiae à la Cour constitutionnelle de Hongrie concernant les amendements à la section 178/B de la Loi II de 2012 sur les délits, en relation avec les personnes résidant dans des espaces publics en tant que lieu de résidence habituel.

Ce document comprend les points de vue exprimés par la Rapporteuse spéciale sur les changements apportés à une loi nationale qui ferait de la résidence dans les espaces publics une infraction mineure punie par un travail d’intérêt général ou une peine d’emprisonnement.

Lettre à la Hongrie sur l’incrimination des sans-abri, le 20 juin 2018

Réponse du Gouvernement hongrois, le 17 août 2018

Communication – Plaintes

Le Rapporteur spécial sur le droit à un logement convenable peut examiner des plaintes portant sur des violations présumées du droit à un logement convenable, notamment dans des situations où ces violences risquent de se produire à l’avenir. Ces plaintes sont examinées dans le cadre de la procédure de communication des procédures spéciales.

Ces plaintes peuvent porter sur des cas individuels, mais aussi des projets de loi, des lois, des politiques et des pratiques qui sont susceptibles de ne pas être conformes au droit à un logement convenable et à l’obligation des États de prévenir et d’éliminer le sans-abrisme. Le Rapporteur spécial peut agir sur la base de ces plaintes, que l’État concerné ait ou non signé ou ratifié un traité international relatif aux droits de l’homme. Les plaintes peuvent être remises en ligne ou par courriel à l’adresse srhousing@ohchr.org.

Les communications envoyées par le Rapporteur spécial aux États et autres acteurs, ainsi que les réponses reçues sont publiées après 60 jours.

Après épuisement des voies de recours au niveau national, les individus peuvent adresser une plainte auprès d’un organe conventionnel chargé de suivre un traité international relatif aux droits de l’homme particulier, si l’État concerné a accepté de recevoir de telles plaintes.

Publications*

HCDH / initiative « Libres et égaux » des Nations Unies – Le sans-abrisme des jeunes LGBTIQ+ (2020)

HCDH / initiative « Libres et égaux » des Nations Unies – Le sans-abrisme des jeunes LGBTIQ+ (2020)

Cette fiche fournit des informations sur le sans-abrisme des jeunes LGBTIQ+, ses causes et les mesures que peuvent prendre les individus et les gouvernements pour prévenir et éliminer ce phénomène.

PDF :العربية | 中文 | English | Français | русский | Español

Dans ce rapport, le Secrétaire général fournit un aperçu des tendances récentes relatives à l’accès à un logement à un coût abordable et de la situation mondiale en termes de sans-abrisme. Y figurent également une analyse des facteurs du sans-abrisme et une série de mesures permettant de lutter efficacement contre le sans-abrisme, ainsi que des recommandations pour aider les pays à faire des progrès sur ces questions.

ONU-Habitat – Réunion du Groupe d’experts sur l’accès de tous à des systèmes de protection sociale et à un logement à un coût abordable pour lutter contre le sans-abrisme (2019)

ONU-Habitat – Réunion du Groupe d’experts sur l’accès de tous à des systèmes de protection sociale et à un logement à un coût abordable pour lutter contre le sans-abrisme (2019)

PDF: Anglais

Ce rapport examine les causes complexes du sans-abrisme, les obstacles rencontrés par les sans-abri et les effets du sans-abrisme sur les individus et les sociétés. Il contient également des recommandations sur l’établissement de politiques efficaces en matière de logement et de protection sociale.

HCDH – Protection et promotion des droits des enfants travaillant ou vivant dans la rue (2012)

Ce rapport analyse la situation des enfants travaillant ou vivant dans la rue et formule plusieurs recommandations aux États.

PDF : anglais

Voir le rapport dans d’autres langues

Cinquième regard sur le mal-logement en Europe (2020)

Chaque année, la Fondation Abbé Pierre et la FEANTSA publient un aperçu sur l’exclusion face au logement en Europe. Selon les estimations, quelque 700 000 personnes se retrouvent sans abri chaque nuit dans l’Union européenne, ce qui représente une augmentation de 70 % en dix ans.

Chaque année, la Fondation Abbé Pierre et la FEANTSA publient un aperçu sur l’exclusion face au logement en Europe. Selon les estimations, quelque 700 000 personnes se retrouvent sans abri chaque nuit dans l’Union européenne, ce qui représente une augmentation de 70 % en dix ans.

Commission européenne : La lutte contre le sans-abrisme et l’exclusion face au logement en Europe : étude sur les politiques nationales (2019)

Ce rapport, préparé par le Réseau européen de politique sociale et qui s’appuie sur 35 rapports de pays, souligne que le sans-abrisme et l’exclusion face au logement sont des formes extrêmes d’exclusion sociale qui doivent être combattues à travers des approches intégrées afin de réaliser le principe 19 du Socle européen des droits sociaux.

Ce rapport, préparé par le Réseau européen de politique sociale et qui s’appuie sur 35 rapports de pays, souligne que le sans-abrisme et l’exclusion face au logement sont des formes extrêmes d’exclusion sociale qui doivent être combattues à travers des approches intégrées afin de réaliser le principe 19 du Socle européen des droits sociaux.

Habitat-ONU : Stratégies pour combattre le sans-abrisme (2000)

Ce rapport fait le point sur la situation du sans-abrisme dans le monde. Il ne cherche pas à fournir des données complètes sur le nombre de personnes sans abri. Il se concentre plutôt sur le contexte et les conditions qui causent le sans-abrisme et examine les stratégies qui ont été ou peuvent être utilisées pour lutter contre le sans-abrisme.

Liens*

- Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté

- Conseil économique et social des Nations Unies

- Groupe de travail d’ONG pour lutter contre le sans-abrisme

- Conseil de l’Europe – Commissaire aux droits de l’homme

- Union européenne

- Consortium for Street Children

- Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri (FEANTSA)

- Fondation Abbé Pierre

- Institute of Global Homelessness

- National Alliance to End Homelessness – États-Unis

- Shelter – Royaume-Uni

*Le HCDH n’est pas responsable du contenu des rapports et des sites Web externes. La présence des liens sur cette page n’implique pas que le HCDH ou le Rapporteur spécial sur le droit à un logement convenable s’associe à ce contenu.