Les États et les communautés doivent se mobiliser pour établir la justice raciale

12 mai 2023

Le mouvement mondial de protestation sans précédent qui a vu le jour en 2020 à la suite du meurtre de George Floyd dans le Minnesota, aux États-Unis, a marqué un véritable tournant dans la lutte contre la brutalité policière et le racisme systémique.

Un an plus tard, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a publié le programme axé sur la transformation pour la justice et l’égalité raciales, un dispositif novateur qui aide les États à remédier à la culture du déni, à abattre le racisme systémique et à accélérer le rythme de l’action menée.

Cela nécessite, entre autres mesures, de réformer les institutions, la législation, les politiques et les pratiques, qui peuvent être discriminatoires dans leurs résultats et leurs effets. Le HCDH continue d’exhorter les États à adopter une approche systémique de la lutte contre la discrimination raciale grâce à des mesures mobilisant l’ensemble des pouvoirs publics et de la société, énoncées dans des plans d’action nationaux et régionaux détaillés et dotés de ressources suffisantes, et des mesures spéciales pour les personnes d’ascendance africaine.

Comprendre la justice raciale

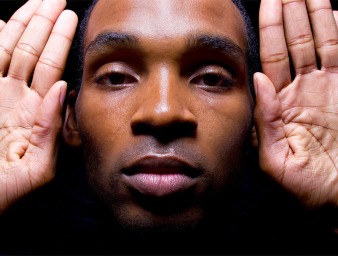

Les mesures nécessaires pour garantir la justice raciale et l’égalité ont suscité l’intérêt de la communauté internationale ces dernières années à la suite des décès, aux mains des forces de l’ordre, de George Floyd et Breonna Taylor aux États-Unis, d’Adama Traoré en France, de Luana Barbosa dos Reis Santos et João Pedro Mattos Pinto au Brésil, de Kevin Clarke au Royaume-Uni et de Janner García Palomino en Colombie, ainsi que d’innombrables autres personnes d’ascendance africaine dans le monde entier. Selon Dominique Day, membre du Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine, le principe de justice raciale est souvent mal compris et nécessite d’être redéfini par les individus et les groupes.

Dominique Day est membre du Groupe de travail d'experts des Nations Unies sur les personnes d'ascendance africaine.

« La justice raciale n’est pas un objectif, c’est un processus. Nous vivons dans un monde qui privilégie l’exploitation de certaines personnes dans le but de créer des profits et des opportunités pour d’autres. L’injustice raciale est inscrite dans le tissu même de notre économie, de notre société dans tous les États », a-t-elle déclaré. « La justice raciale est le processus qui consiste à démêler tout cela, à se défaire de ces engagements envers la hiérarchie raciale qui existent même sans les promouvoir activement et à donner aux gens la possibilité de concrétiser leurs rêves, tout comme la majorité blanche peut le faire. »

Il y a 75 ans, l’article 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme affirmait la jouissance égale par tous de tous les droits de l’homme, sans distinction aucune, notamment de race ou de couleur. Le premier accord juridiquement contraignant issu de la Déclaration universelle est la Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée en 1965.

Depuis, la lutte contre le racisme continue d’être au cœur du travail mené par le HCDH. Le Haut-Commissariat fournit un soutien important à tous les mécanismes de l’ONU impliqués dans la lutte contre le racisme, et travaille à l’échelle mondiale avec les États pour faire respecter les droits inscrits dans la Convention et les engagements politiques formulés dans la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

Ces mécanismes comprennent le Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine qui, au cours des 20 dernières années, a fait rapport au Conseil des droits de l’homme et à l’Assemblée générale sur la situation des droits humains des personnes d’ascendance africaine dans le monde, a pris des mesures sur des cas emblématiques et a formulé des recommandations pour lutter contre la discrimination raciale dans toutes ses formes. Parmi les autres mécanismes de lutte contre le racisme, on peut citer le nouveau Mécanisme international d’experts indépendants chargé de promouvoir la justice et l’égalité raciales dans le contexte du maintien de l’ordre, qui a pour mandat d’examiner le racisme systémique auquel les personnes africaines et d’ascendance africaine sont confrontées dans l’application de la loi et le système de justice pénale, notamment ses causes profondes. Il formule également des recommandations sur les mesures concrètes à prendre pour garantir l’accès à la justice, l’obligation de rendre des comptes et la réparation pour les victimes de violations des droits de l’homme commises par les forces de l’ordre.

Des solutions locales à un problème mondial

Tracie L. Keesee est membre du Mécanisme d’experts. Après avoir servi pendant 25 ans dans les forces de police de Denver et quatre autres années en tant que commissaire adjointe à la formation et commissaire adjointe à l’équité et à l’inclusion au sein du département de police de New York, elle a pris sa retraite pour travailler en étroite collaboration avec les communautés et veiller à ce que leur voix et leur représentation soient au centre du maintien commun de la sûreté publique. Elle est la cofondatrice et vice-présidente des initiatives en matière de justice du Center For Policing Equity, une organisation qui promeut la transparence et la responsabilité de la police.

Mme Keesee a déclaré avoir observé un décalage entre ce que les responsables de l’application des lois aux États-Unis et les experts en droits de l’homme perçoivent comme leur fonction et ce pour quoi le système d’application de la loi a été créé. Selon elle, ce système a été conçu « pour contrôler les mouvements des Noirs dans le monde entier et pour appliquer un système que nous considérons comme l’application de la loi sous prétexte de garantir la sécurité de quelqu’un ou de quelque chose [...] et il fonctionne comme prévu ».

Elle a souligné que le fait d’essayer de changer les systèmes et les cultures d’entreprise de l’intérieur peut devenir une tâche gargantuesque. Pour que les communautés et les forces de l’ordre se comprennent et démantèlent les systèmes injustes, elle propose de trouver un nouveau langage commun.

Tracie L. Keesee a travaillé dans les forces de l'ordre aux États-Unis pendant près de trois décennies. Aujourd'hui, elle est l'un des membres du Mécanisme international d'experts indépendants des Nations Unies pour faire avancer la justice raciale et l'égalité dans le contexte de l'application de la loi. © Tracie L. Keesee

« Nous parlons de sécurité, mais nous la définissons différemment. Nous devrons non seulement nous assurer que nous parlons de la même chose, mais aussi faire attention à la manière dont nous la définissons et qui la définit », a-t-elle déclaré. « Pour cela, nous aurons besoin que des personnes concernées par ces systèmes participent aux discussions et définissent ce que signifie pour elles le fait d’être en sécurité. Elles veulent se déplacer en toute sécurité, elles veulent exister en toute sécurité et, surtout, elles veulent être là ».

Des progrès fragmentaires en faveur de la justice raciale

Depuis le lancement de son programme de transformation pour la justice et l’égalité raciales, le HCDH a enregistré des progrès fragmentaires au niveau mondial dans le démantèlement de systèmes profondément enracinés perpétuant la discrimination raciale dans tous les domaines de la vie des personnes d’ascendance africaine.

Dans un rapport publié en septembre 2022, le HCDH a fait état de quelques avancées en matière d’établissement des responsabilités dans certains des sept cas emblématiques de décès de personnes d’ascendance africaine liés à la police, cités dans un rapport 2021 et mentionnés ci-dessus, soulignant toutefois qu’il demeure urgent d’adopter des approches globales pour démanteler les systèmes profondément ancrés qui perpétuent le racisme systémique dans tous les domaines de la vie, y compris dans celui de l’application de la loi. Le HCDH a en outre souligné que la réussite dans ce domaine devrait se mesurer par un changement positif dans les expériences vécues par les personnes d’ascendance africaine, et que les États devaient écouter et impliquer de manière significative les personnes d’ascendance africaine et prendre de véritables mesures pour répondre à leurs préoccupations.

En janvier 2023, deux autres hommes d’ascendance africaine, Keenan Anderson et Tyre Nichols, sont morts à la suite d’interactions avec les forces de l’ordre. Dans ces deux cas, le Mécanisme d’experts a souligné auprès du Gouvernement des États-Unis que la force utilisée semble avoir violé les normes internationales protégeant le droit à la vie et interdisant la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. De plus, ces agissements ont enfreint les normes du Code de conduite pour les responsables de l’application des lois ainsi que les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois.

Ben Crump, avocat spécialisé dans les droits civils et les dommages corporels, a été engagé par la famille de Tyre Nichols dans l’affaire qui l’oppose à la ville de Memphis et aux officiers de police accusés d’avoir causé la mort de Tyre. À la question de savoir ce que signifie pour lui la justice raciale, M. Crump a répondu : « l’égalité des droits pour tous, où qu’ils se trouvent ».

Ben Crump fait une déclaration liminaire lors d'une audience de la commission judiciaire de la Chambre pour discuter de la brutalité policière et du profilage racial, à Capitol Hill, Washington, DC, États-Unis, le 10 juin 2020. © EPA-EFE/Greg Nash / POOL

« Si nous voulons parler de justice raciale, nous devons faire de cette rhétorique une réalité, non seulement pour la population blanche, mais aussi pour les celles à la peau noire et brune, ainsi que pour les personnes de couleur marginalisées. Elle devrait pouvoir s’appliquer à chaque être humain à travers le monde », a-t-il ajouté.

M. Crump a qualifié de « profonde » l’action menée par les personnes d’ascendance africaine, rejointes par de nombreuses autres personnes dans le monde, à la suite de la mort de George Floyd, ajoutant que les réactions des mécanismes des Nations Unies en matière de droits de l’homme lui avaient donné une perspective plus globale. M. Crump a représenté de nombreuses familles cherchant à obtenir justice pour la mort de leurs proches aux mains des forces de l’ordre, y compris la famille de George Floyd dans son procès contre Derek Chauvin, l’agent des forces de l’ordre de Minneapolis reconnu coupable de son meurtre.

« La couleur de la peau est le facteur le moins déterminant dans ce que nous pouvons accomplir dans ce monde. Si nous supprimons les préjugés qui existent dans la société, nos enfants peuvent vivre dans un monde où ils ne sont pas liés par le racisme, mais par la justice et l’égalité. C’est ce que nous espérons. C’est ce pour quoi nous prions », a-t-il déclaré.

Le Mécanisme d’experts a récemment entrepris une mission officielle aux États-Unis (24 avril-5 mai 2023), à l’invitation du Gouvernement. Le groupe d’experts s’est rendu dans six grandes villes : Atlanta, Chicago, Los Angeles, Minneapolis, New York et Washington D.C.